みなさん、こんにちは。

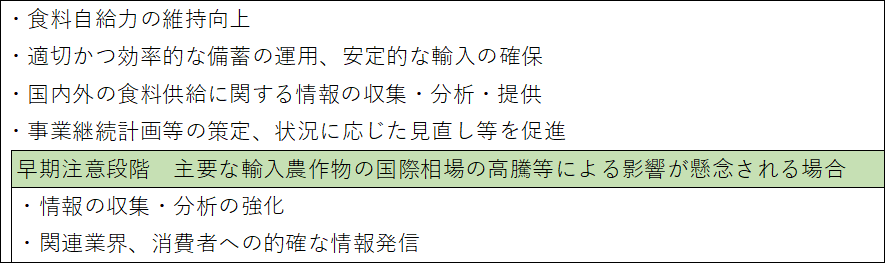

本ブログでは、食料危機の発生要因として有事と大規模自然災害発生の二つをあげ、物流が長期間停滞することで急激に食料危機に陥る可能性を指摘しました。ここでは二回にわたり、その他の要因も含め食料危機発生要因の全体像を整理し、さらに食料危機の根本原因についても触れることで、食料危機対策が必要な理由について深掘りしていきます。

・食料危機対策実施優先度の評価

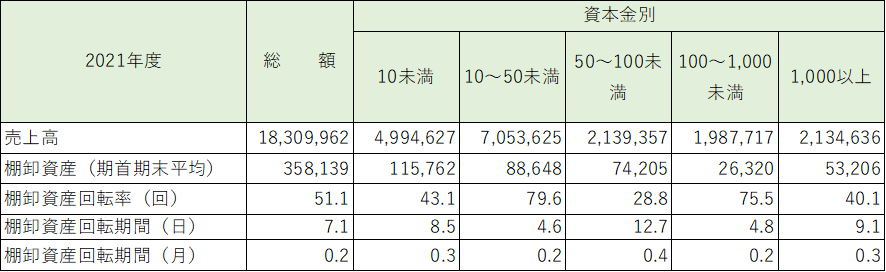

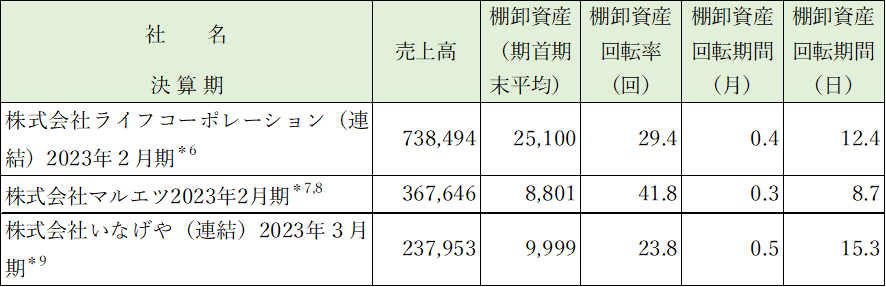

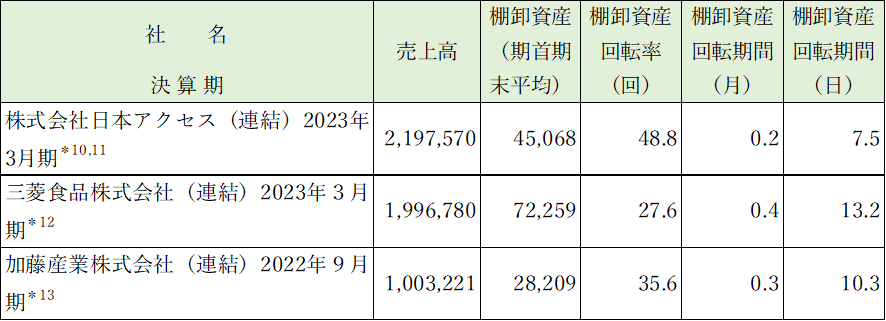

食料危機発生要因は、「人間活動」と「自然現象」起因するものに大別され、さらに細かく分類されます。本評価では、これらの要因ごとに食料危機対策実施優先度の高さを評価しています。

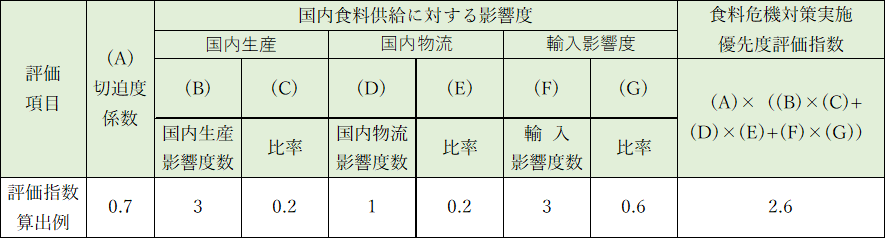

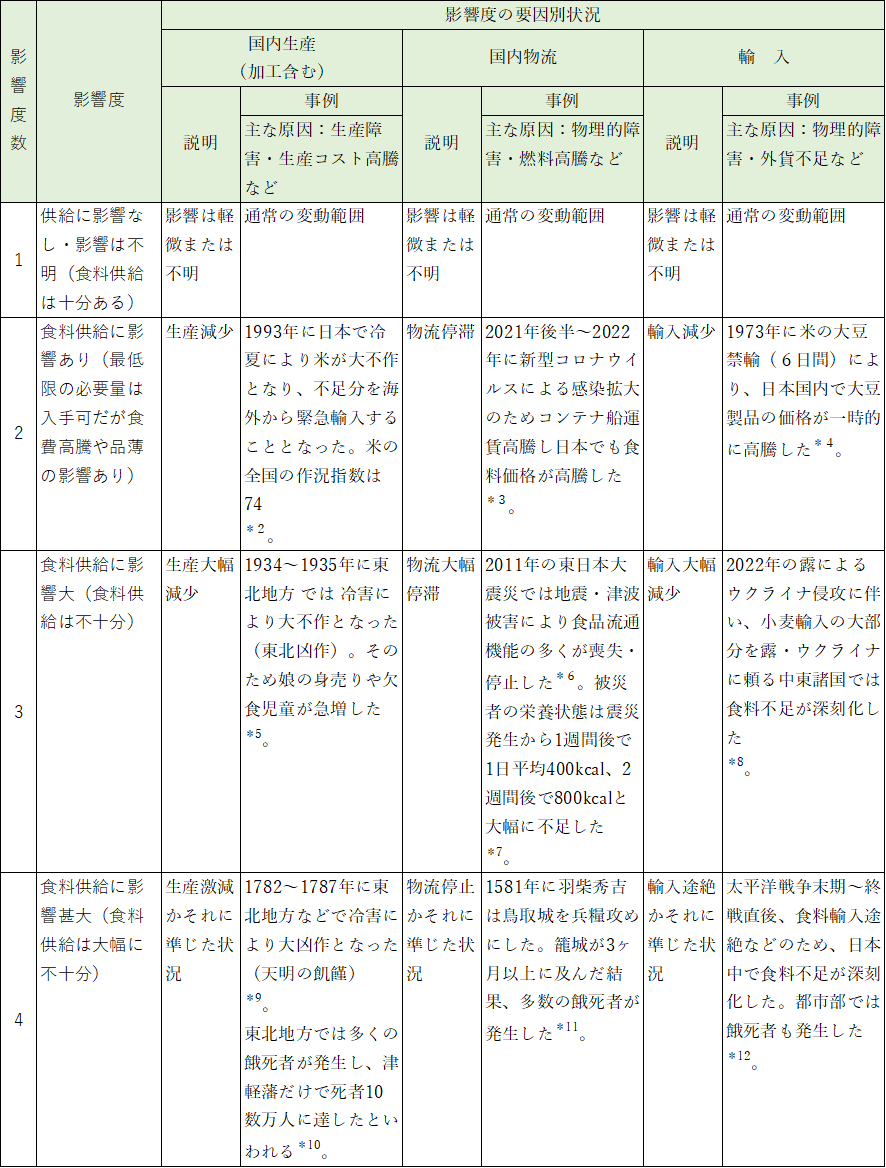

評価は本ブログ独自の評価尺度である「食料危機対策実施優先度評価指数」によります。これは、食料危機発生の各要因に対して、発生の「切迫度」と「影響度」を四段階で評価し、以下の表の算式で総合的に評価したものです。影響度は直近の食料自給率(カロリーベース)38%(2022年度)*1を参考に、国産食料40%、輸入食料60%の比率で影響度を配分し、さらに国産食料の影響は、国内生産と国内物流で半々の各20%で配分しています。食料危機対策実施優先度評価指数は最大4.0点、最低1.0点となり、4.0点に近いほど食料危機対策実施優先度が高い要因となります。

■食料危機対策実施優先度評価指数算出方法

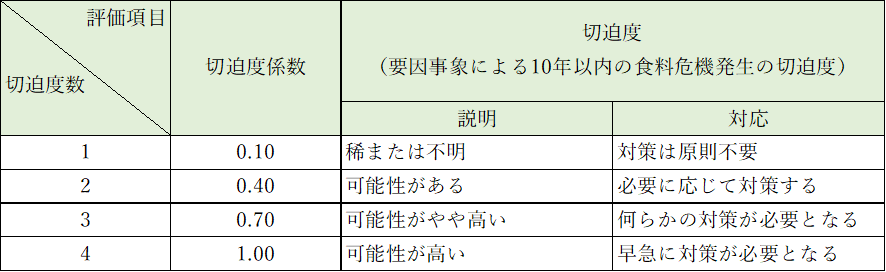

また、「食料危機対策実施優先度評価指数」算式の構成要素となる切迫度数(切迫度係数)と影響度数の評価方法は、以下の表の通りとなります。切迫度の条件は、対策実施の優先度を決定するための指標のため、「要因事象による10年以内の食料危機発生」としています。

なお、切迫度は優先度を考える上で最も重要な要因ですが、評価が最も難しい要因でもあります。要因評価は、様々な角度から判断していますが、定性的な情報も多く、また、影響緩和や発生防止・遅延の余地も考慮する必要があります。そのため、評価結果は目安程度とご理解ください。

■切迫度の基準

■日本の食料供給への影響度の基準

・食料危機対策実施優先度評価指数の算出結果

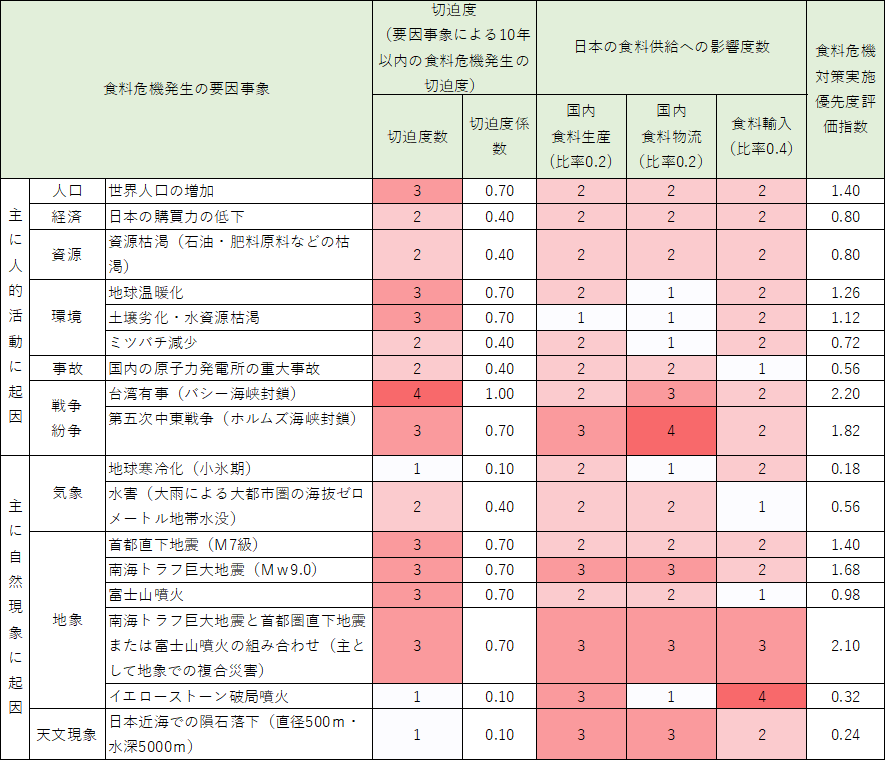

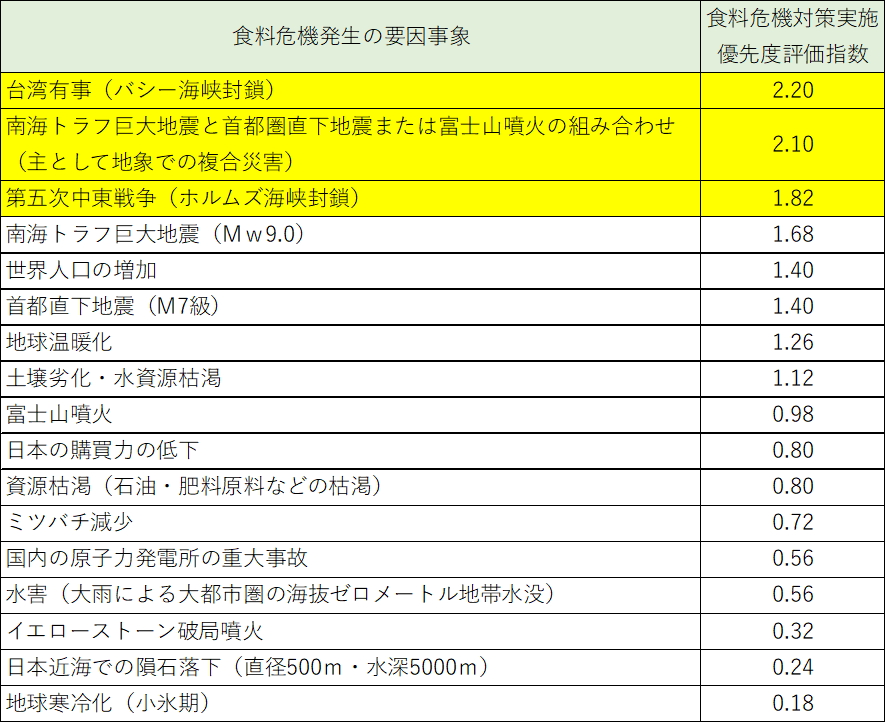

食料危機発生要因の分類と食料危機対策実施優先度評価の結果は、以下の通りです。

■食料危機発生要因別の食料危機対策実施優先度評価指数の算出結果

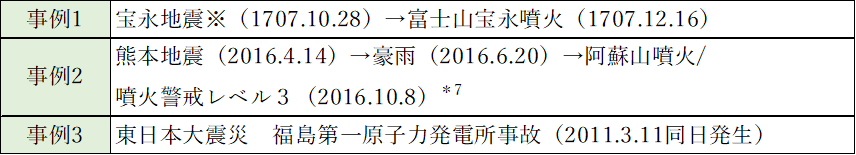

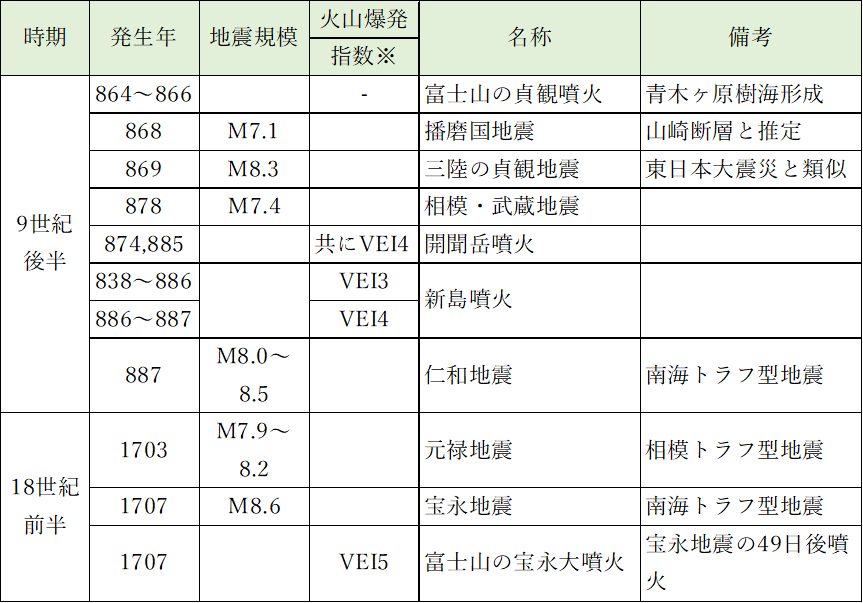

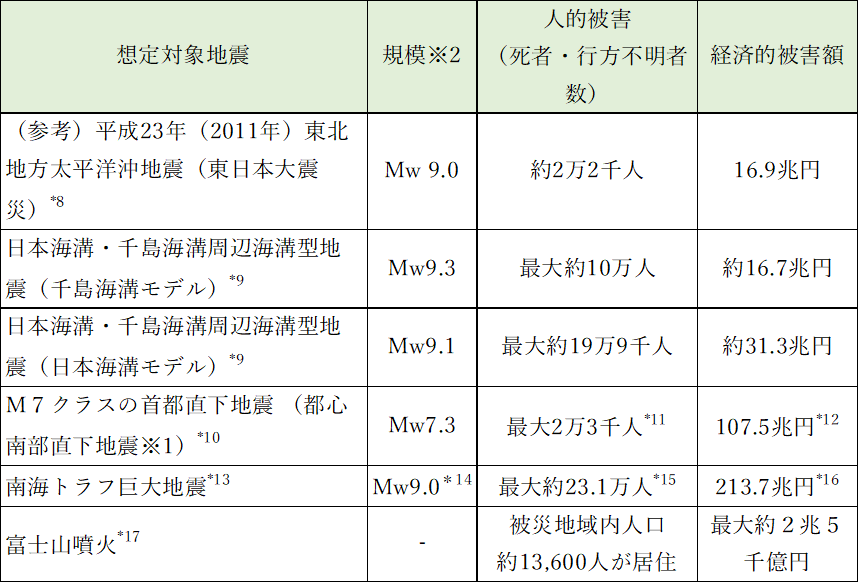

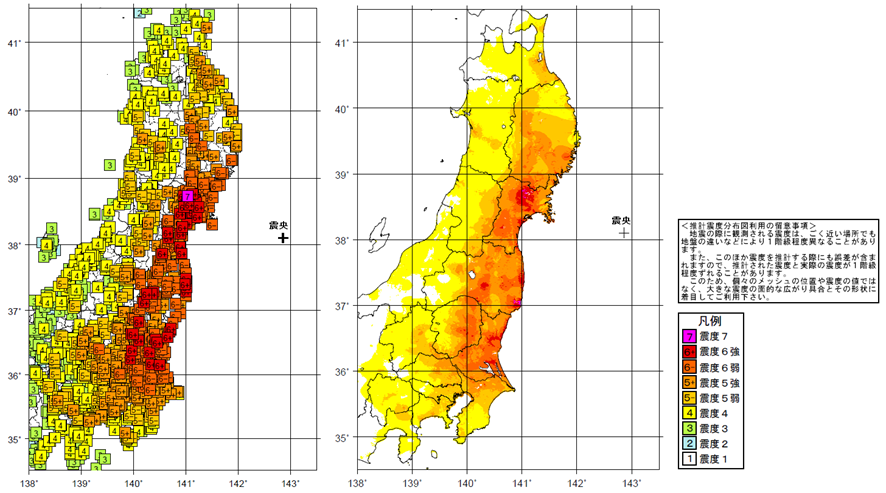

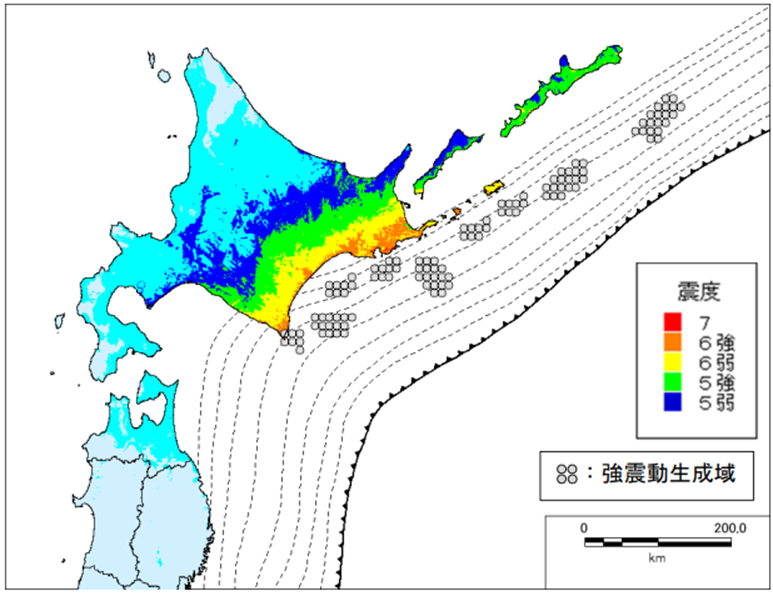

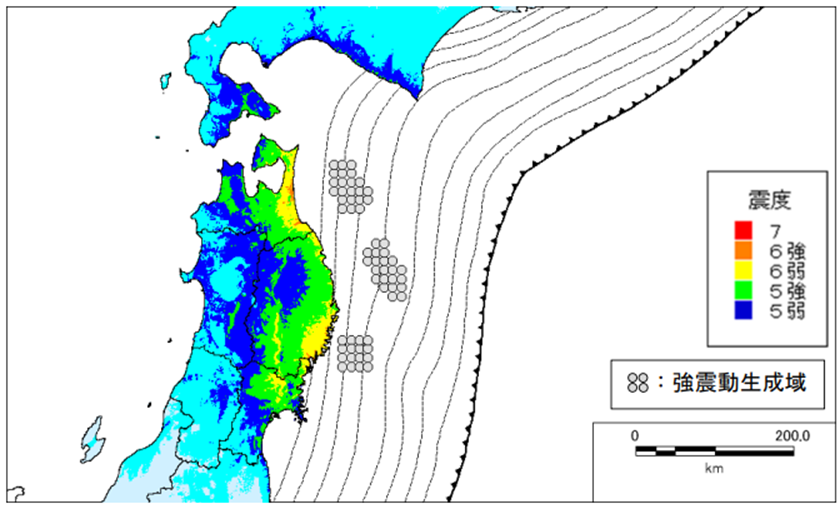

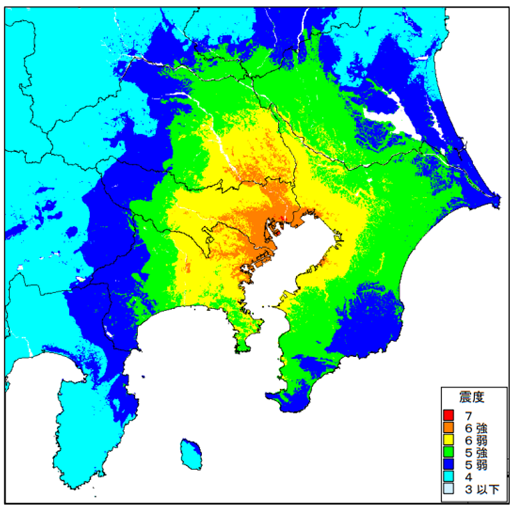

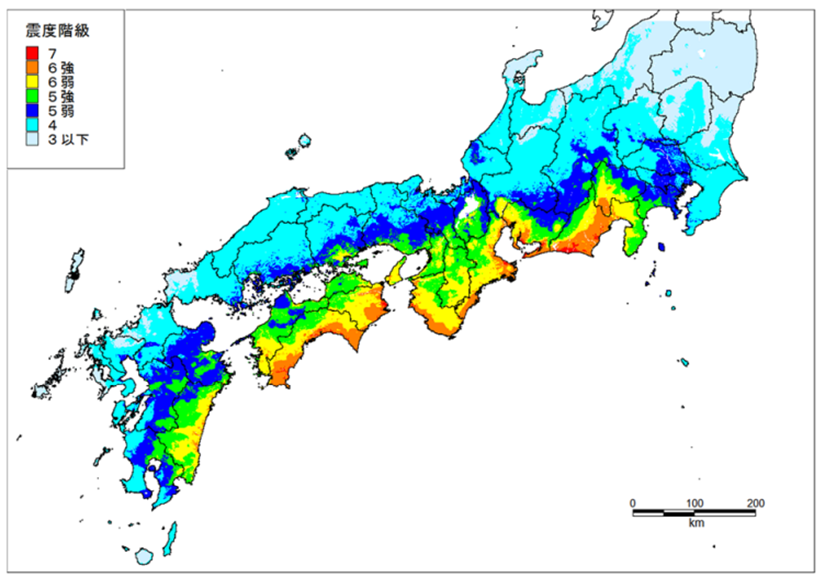

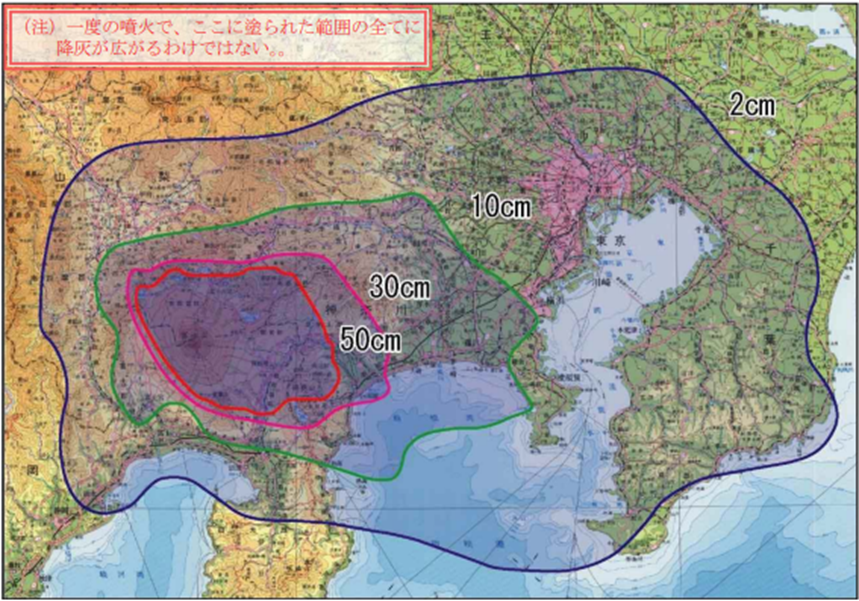

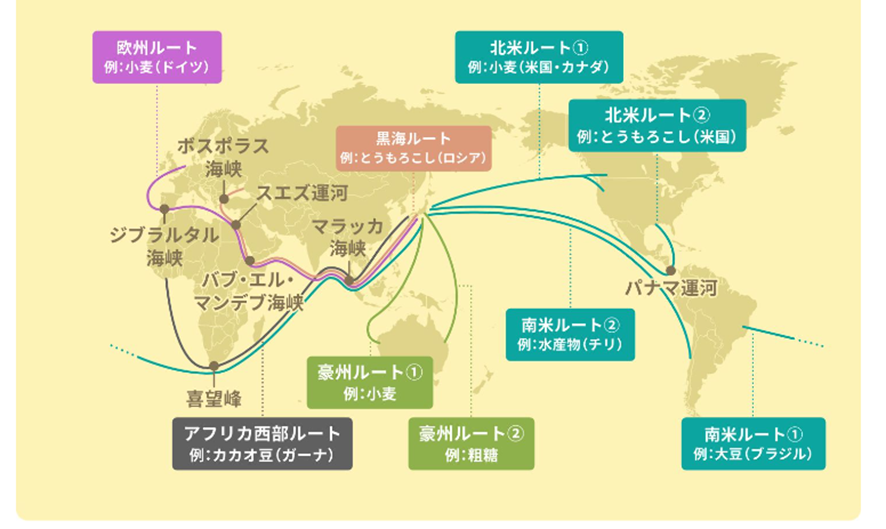

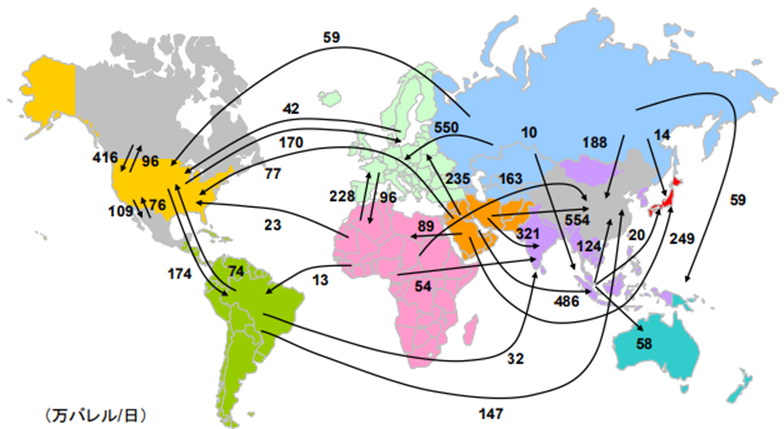

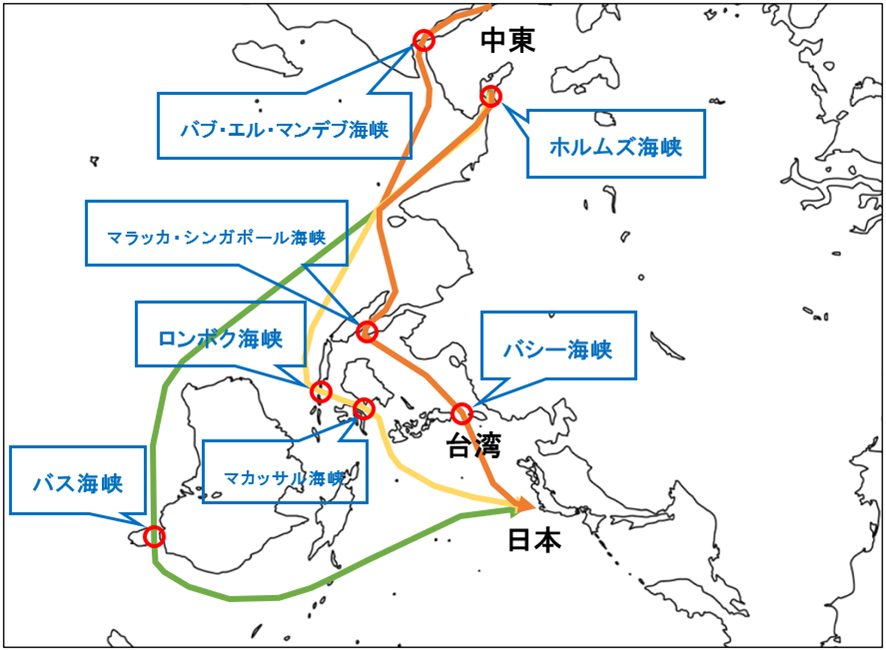

最も食料危機対策実施優先度指数が最も高かったのは、「台湾有事(バシー海峡封鎖)」(指数2.20)、以下「南海トラフ巨大地震と首都圏直下地震または富士山噴火の組み合わせ(主として地象での複合災害)」(指数2.10)、「第五次中東戦争(ホルムズ海峡封鎖)」(指数1.82)となっています。

これらは、有事と大規模自然災害(地震・噴火)であり、短期間のうちに広範囲で食料・エネルギーの物流(供給)を止める可能性があります。また、切迫度が比較的高いと考えられ、食料危機対策の実施優先度が高い要因事象となります。

地球温暖化のような環境に起因する要因も比較的優先度は高いですが、影響緩和や発生防止・遅延の余地もあるため、優先度は有事と大規模自然災害(地震・噴火)と比べ、やや下がります。そのため、家庭における食料危機対策実施にあたりターゲットとする食料危機要因とはしていません。これは、家庭での対策ではリソースが限られるため、重点主義を取ったためでもあります。

■食料危機発生要因別の食料危機対策実施優先度評価指数順位

☆その2に続く…次回は、食料危機発生要因別の詳細と根本原因について解説します。

(参考文献)

*1 厚生労働省「総合食料自給率(カロリー・生産額)、品目別自給率等」,

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/012.html

(アクセス日2024年2月25日)

*2 NHK(1993年)「コメ市場 部分開放」,

https://www2.nhk.or.jp/archives/movies/?id=D0009030255_00000

(アクセス日2024年2月25日)

*3 読売新聞(2021年9月23日)「海運コンテナ船の運賃急騰、生活じわり影響…食料品への価格転嫁広がる」,

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20210922-OYT1T50266/

*4 三石誠司(2014)「アメリカの穀物輸出制限 -行政資料から見た事実の整理と課題-」, フードシステム研究, 第20巻, 4号, 374頁,

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jfsr/20/4/20_372/_pdf

(アクセス日2024年2月25日)

*5 横関至「日本大百科全書(ニッポニカ)」, 東北凶作, 小学館,

https://kotobank.jp/word/%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%87%B6%E4%BD%9C-104182#w-1189270

(アクセス日2024年2月25日)

*6 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(2012)「平成23年度農林水産省委託事業「東日本大震災を踏まえた災害に強い食品流通等のあり方に関する調査」」, 94頁

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/pdf/4syou.pdf

(アクセス日2024年2月25日)

*7 廣内智子・田中守・島田郁子・荻沼一男(2014)「東日本大震災直後における被災者の食糧供給に関する経日的変化」, 日本災害食学会誌, VOL.1, NO1, 32頁

http://www.udri.net/journal/01_JuournalmonoVol1No1/j01-pp29-33_tomoko-hirouti-and.pdf

(アクセス日2024年2月25日)

*8 NHK(2022年4月3日)「【詳しく】なぜ中東で食糧危機?ウクライナ侵攻影響」,

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220403/k10013562521000.html

(アクセス日2024年2月25日)

*9 三上岳彦(2012)「気候変動と飢饉の歴史 -天明の飢饉と気候の関わり-」, 地理科学, vol.67 no.3, 29, 33-34頁,

https://www.jstage.jst.go.jp/article/chirikagaku/67/3/67_KJ00008274910/_pdf/-char/ja

(アクセス日2024年2月25日)

*10 国立公文書館「天下大変 資料に見る江戸時代の災害」, 天明の飢饉,

https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/tenkataihen/famine/index.html

(アクセス日2024年2月25日)

*11 朝日新聞(2023年12月9日)「兵糧攻めから生き残ったのに、食事したら死んだ? 医師らが論文発表」,

https://www.asahi.com/articles/ASRD85H1TRD1PUUB00D.html

(アクセス日2024年2月25日)

*12 昭和館「戦後復興までの道のり ―配給制度と人々の暮らし-」,

https://www.showakan.go.jp/kikakuten/%e6%88%a6%e5%be%8c%e5%be%a9%e8%88%88%e3%81%be%e3%81%a7%e3%81%ae%e9%81%93%e3%81%ae%e3%82%8a-%e9%85%8d%e7%b5%a6%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%a8%e4%ba%ba%e3%80%85%e3%81%ae%e6%9a%ae%e3%82%89%e3%81%97/